「不動産投資が節税対策に効果的」という言葉に興味は持ちつつも、本当に節税になるのかと不安に思う方も多いでしょう。

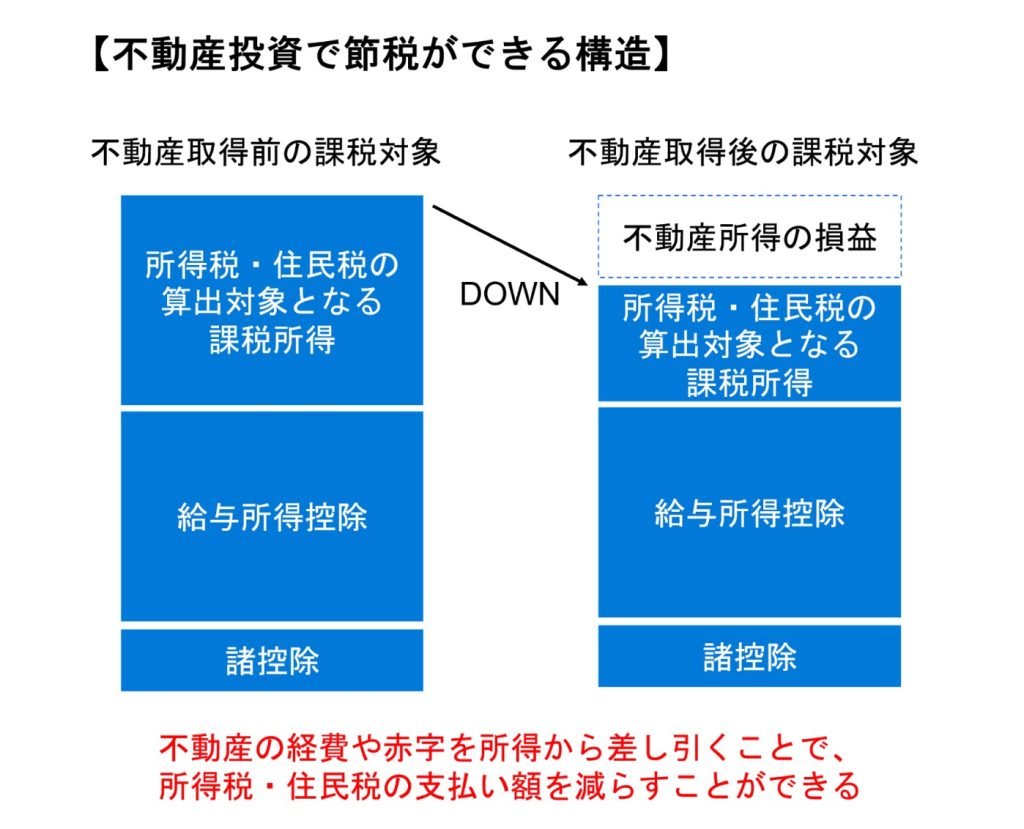

結論から言うと、不動産投資で節税は可能であり、構造は以下の通りです。

つまり、不動産の経費や赤字を所得から差し引くことで、所得税や住民税の支払額を減らせるのです。

ただし、現実的には、不動産投資でのどの程度の節税メリットが出るのかや、どのようなリスクがあるのかを把握して、「自分の場合は、不動産投資での節税をすべきなのか?」も総合的に判断する必要があります。

不動産投資についてプロに無料で相談できるサービスもたくさんあります。

以下に厳選した5サイトをご紹介しますので、情報収集も兼ねて、まずは気軽に自分に合った不動産投資の方法を相談してみましょう。

| 管理業務のある不動産投資会社 おすすめ5選 | |

|---|---|

武蔵コーポ レーション | 【関東NO.1の管理戸数30,000戸】 新築×中古のハイブリット投資 関東地方の中古一棟(アパート、マンション)に特化 年間平均入居率98.13%(2024年2月末) |

シノケン プロデュース | 【自社開発棟数8年連続全国NO.1】 アパート経営開始後の管理業務をすべて任せられる 管理戸数47,000戸以上(2023年12月末) 年間入居率98.56% |

シノケン ハーモニー | 【2022年上期首都圏投資用マンション供給NO.1】 自社開発の高品質なマンションへの投資可能 頭金0円から始められる 管理戸数47,000戸以上で入居率98.56% |

JP リターンズ | 【Amazonギフト券2万円+50,000円増額プレゼント中】 設立20年を超える実績で入居率99.6%! 資産価値の高い中古マンションへの投資 賃貸管理は2つのプランから選べる |

アセット ジャパン | 【無料カウンセリングでAmazonギフト券3万円プレゼント中】 月額3,850円~で徹底した管理サービスを受けられる 無料カウンセリングで資産運用の基礎から家計の見直しができる 1万円相当のライフプランも無料で受け取れる |

「リノシー(RENOSY)」は、不動産投資売上No.1を誇る投資会社です(※東京商工リサーチによる不動産投資の売上実績(2025年3月調べ))。

AIを活用して厳選した資産価値が高い「都市部の物件」に特化して取り扱っています。

オンラインでの手続きには各ステップにサポートがついているので、初心者でも安心して始められるでしょう。

※別途与信手続きには、一部金融機関で書面でのお手続きをお願いする場合がございます。

不動産管理はアプリで簡単に行えるため、本業が忙しい方にもおすすめです。

\ 初回無料WEB面談でPayPayポイントが5万円分もらえる※条件・上限あり/

※PayPayポイントはPayPayギフトカードで付与されます。出金と譲渡はできません、PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

※上限・条件あり。プレゼント適用条件はRENOSY公式サイトでご確認ください。

記事の後半では、実際に不動産投資で節税をするためのポイントもお伝えします。

最後までお読みいただければ、ご自身の状況へのフィット感も含めて、不動産投資を活用した節税に進むべきかどうかのイメージがつくかと思います。

もちろん現実の不動産投資には、他にも考慮すべき事項はさまざまあります。

まずは当記事をきっかけとして、本格的に不動産投資による節税の検討をすべきか、進めるなら何から重点的に検討するかのリアリティを高めていただければ幸いです。

不動産投資で所得税と住民税をゼロにする方法について公認会計士・税理士が解説しているので参考にしてください。

→【必見!】不動産投資で所得税・住民税をゼロ円にするスキーム

不動産投資をすることで、所得税・住民税が節税できる

会社員など本業の収入がある程度見込める方は、不動産投資をすることで「所得税・住民税の支払額を減らす」方法で、節税することが可能です。

会社員で得られた所得から、不動産投資で発生した経費や赤字を差し引くことで、会社員のみの所得よりも少ない額が、所得税・住民税の算出対象になるからです。

節税とは「控除や非課税制度などを用いて、法律の範囲内で、支払うべき税金をなるべく抑える行為」のことです。

節税と聞くと悪いことをしているイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、不動産投資を利用した節税は医療費控除や扶養控除と同じカラクリなのです。

なお所得税・住民税の算出基準は以下の通りです。

| 所得税 |

|---|

| 1年間の全ての収入金額から、必要経費や所得控除額を差し引いた金額(=所得金額)に対してかかる税金 |

| 住民税 |

|---|

| 道府県民税(東京都の場合は都民税)と区市町村民税を総称して「住民税」と呼び、所得税と同様に所得に応じた金額を毎年納める税金 |

このように、日本は収入が高ければ高いほど、多額の税金を納めることになっています。

不動産賃貸料で収入が得られるうえに、収める税金も少なくできるという点が、不動産投資を活用した節税の神髄といえるでしょう。

所得税・住民税を節税できる3つの理由・仕組み

所得税・住民税を節税できる理由は、不動産投資ならではの会計上の3つの仕組みが関係しています。

聞き慣れない言葉もあるかもしれませんが、適宜例を示しながら説明していきます。

不動産の経費が計上できる

不動産は言い換えれば「賃貸業」となるため、発生した経費は事業主であるオーナーが負担(=会計計上)します。この経費を所得から差し引くことができます。

不動産投資における必要経費とは、不動産投資にて収入を得るために生じた「支出」のことを指します。

ただし何を経費として計上できるのか、反対に何が計上できないのかをしっかり把握しておかなければなりません。

以下は、不動産投資で経費計上できる代表的な科目です。

【管理費】

- エレベーターや電気設備などの建物に付随する設備の保守・点検

- 共用部分の清掃

- 法定点検業務(消防設備)

- 管理組合のサポート業務

【修繕積立金】

- 将来の建物の劣化等に備えて計画的に建物管理会社に支払うお金

【賃貸管理代行手数料】

- 賃貸管理会社に支払うお金

【リフォーム金】

- 入居者が退去した後の壁紙変更や破損部の取り換えなど、細かいメンテナンスに使われるお金

【損害保険料(火災保険料・地震保険料)】

- 損害保険会社に対して支払うお金

【租税公課(固定資産税・都市計画税・不動産取得税)】

- 借入利子

- ローン返済額の利息分

【減価償却費】

- 建物、建物附属設備、器具備品などの減価償却資産の減価償却費

【その他経費】

- 物件の確認や管理会社との打ち合わせなど、不動産所有や運営に関する交通費

- 不動産投資に関連する書籍購入にかかる新聞図書費

- 管理会社との連絡などに用いた電話代などの通信費

- 税理士へ支払う手数料 など

ポイントは、不動産の勉強のために発生した書籍やスクール料金も経費として認められることです。

もちろん全く無関係な費用を計上することは法律違反となりますが、不動産投資の経費の適用範囲は意外と広いと認識しておくとよいでしょう。

減価償却費を経費として計上できる

減価償却費を経費として計上できる点は、不動産投資による節税の大きな特徴といえます。

「減価償却」とは、高額かつ長期にわたって利用できるものを数年・数十年にわたって少しずつ経費計上する仕組みのことです。

会社員の方であれば、PC購入・大型システム導入などに代表される耐久財の計上方式を思い浮かべると良いでしょう。

減価償却の特徴は「実際にお金の支出がない、帳簿上の費用」であるという点です。

例えば不動産投資では、物件購入費用が減価償却費に該当します。

償却期間が20年の物件を1,200万円で購入した場合、毎年60万円(1,200万円 ÷ 20年)を減価償却費として計上できます。

実際に毎年60万円の支出はありませんが、経費上は計算できることで、その分所得控除を受けられる点はメリットでしょう。

減価償却費は経費計上はできるのに、実際にお金は出ていかないとても便利な経費と覚えておきましょう。

不動産の赤字部分を損益通算できる

損益通算とは不動産投資の赤字額を給与所得で相殺できる仕組みで、所得税法にも定められています。

例えば、ある年の会社員の給与所得が900万円だったとしましょう。

そして、不動産投資で得た家賃収入が年間500万円、必要経費や減価償却費が600万円とすると、不動産所得の赤字は100万円になります。

これを給与所得と損益通算して不動産所得の赤字分を差し引くと、この年の所得は800万円となります。

このように、不動産投資では、会社員としての給与所得と不動産所得を相殺する「損益通算」を活用することで、所得合計額つまり課税対象額が小さくなり、結果的に節税が見込めるのです。

特に不動産購入初年度は、大きな金額になりがちな登録免許税や不動産取得税が経費として計上できるため、節税効果のある赤字になりやすいといえます。

節税額を確認する方法

不動産の節税のカラクリが分かったうえで、自分ならどの程度の節税効果があるのかが気になる方もいるのではないでしょうか。

節税額を確認するためには、まずは不動産の儲けを「不動産所得=不動産収入ー不動産経費」で計算します。

そのうえで、会社員所得と合算して節税額を確認します。

まだ購入したい物件は決まっていないかもしれませんが、架空の物件でシミュレーションしてみてください。

不動産収入を計算する

まず不動産投資による収入の金額を求めます。

毎月の賃料を計算し、1年分としてまとめます。今回の例は以下の通りとなりました。

| 家賃設定・年間の不動産収入額 | 20万円/月(年間約240万円) |

| 間取り | 2DK |

| 広さ | 50㎡ |

また不動産収入には、毎月の家賃収入に加え、以下のような項目も含まれます。

- 礼金

- 更新料

- 共益費・管理費

- 駐車場代 など

礼金や更新料は不定期に発生しますが、該当年度で発生したものは年間の収入額に含めるようにしましょう。

不動産経費を計算する

次に、マンション投資の必要経費を算出しましょう。

不動産経費の章でも説明しましたが、必要経費の項目としては、以下の費用が挙げられます。

【不動産経費】

- 不動産取得税

- 火災保険料、地震保険料

- 固定資産税

- 管理委託手数料

- 修繕費

- 修繕積立金 など

【減価償却費】

- その年に計上できる減価償却費用

毎月発生するもの、火災保険料など購入初年度に一括で支払うものがありますが、いずれにしても1年間の合算経費として計算するようにしましょう。

今回の例で計算すると、初年度1年あたりに経費計上された項目は以下のようになりました。

| 不動産経費 | 250万円 |

| 減価償却費 | 100万円 |

| 合計 | 350万円 |

不動産所得を計算する

不動産収入から、必要経費の支出分を差し引いた金額を「不動産所得」といいます。

不動産所得がプラスであれば、課税所得に算入され所得税や住民税の課税対象となります。

一方で、もし必要経費が不動産収入を上回り、不動産所得がマイナスとなってしまった場合は、赤字分をほかの収入金額から差し引く損益通算が適用されます。

上記の例を通年で見ると以下のような収支になります。

| 不動産収入 | 240万円 |

| 不動産経費・減価償却費 | 350万円 |

| 不動産所得 | ▲110万円 |

具体的なシミュレーション例

ここからは会社員としての給与所得が900万の会社員が、ここまで説明した物件で不動産投資をした際の税金をシミュレーションしてみましょう。

| 不動産収入 | 240万円 |

| 不動産経費・減価償却費 | 350万円 |

| 不動産所得 | ▲110万円 |

| 不動産投資を行っていない場合の 所得税額 | 約140万 |

| 不動産投資を行った場合の所得税 | 約110万 |

| 不動産投資による節税額 | 約30万 |

【注釈】

※不動産投資を行っていない場合の所得税率=33%、不動産投資を行った場合の所得税率=23%で計算

※所得税には復興特別所得税額も含む

※なお所得税の計算の基礎となった所得額は、住民税の計算の基礎にもなるため、所得税が安くなれば、翌年6月以降に納める住民税も圧縮できることにつながる

この例は1年目で、不動産取得で発生する費用が膨らんだため、不動産所得が赤字になり損益通算が適用されています。

実際は5年分くらいをシミュレーションしてみて、節税効果と不動産収入のバランスを確認するようにしましょう。

不動産投資で節税メリットが出やすい人のポイント

不動産の節税メリットを享受するには、会社員であってもある程度共通する条件があります。

ここでは代表的な2つのポイントを紹介します。

個人の年収(課税所得)が一定額あること

一般的に、不動産による節税効果が高いとされるのは、年収(課税所得)が900万円を超える人といわれています。

課税所得金額が900万円以上の場合、所得税だけでも税率は33%以上となり、153万円も税金を納めることになります。

所得と税率の関係を表にすると、以下のようになります。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

さらに持ち物件を売却した場合、譲渡所得税という売却益に対して所得税・住民税が課税される制度も、年収に関係してきます。

端的に説明すると、不動産購入から5年以降に売却すると、譲渡所得税率は約20%となります。

課税所得が900万円以上の場合は所得税・住民税の税率は33%以上なので、譲渡取得税との差は約13%、1,800万円以上の人だと約20%あることになります。

個々のケースによりますが、金額単位で言うと100万円以上の節税になるでしょう。

一方で、これが課税所得900万円以下の人の場合の税率は23%、譲渡所得税率20%とほぼ変わらない税率であることが分かります。

ご自身の所得額や状況をもとに、不動産投資で発生するパワーやリスクと、節税効果が見合うかどうかは事前に注意しましょう。

確定申告をすること

不動産投資による節税メリットを受けるには、会社員であっても確定申告する必要があります。

不動産所得が計算できたら、そのほかの1年間の所得に合算し、確定申告を行いましょう。

減価償却や損益通算を適用して節税を行うには、所得金額と税額を正確に申告する必要があります。

不動産所得と納税額を正しく申告すれば、納税額が最大で65万円控除される「青色申告」の制度が活用できます。

一般的な確定申告である「白色申告」と異なり、青色申告を行うには、所得にかかわる取引の記帳方法や、必要書類の項目、帳簿の保存期間などのルールを満たしている必要があります。

青色申告についての詳細については、国税庁のホームページより確認してください。

不動産投資で節税メリットが出やすい物件選びポイント

節税メリットが出やすい個人の条件と合わせて、節税メリットが出やすい物件の特徴も事前に理解する必要があります。

ここでは節税メリットが出やすい物件の特徴を2つお伝えします。

物件の減価償却費が取れること

不動産投資の節税効果を十分に引き出すには、一般的には、新築物件よりも中古物件のほうが節税効果が高いといわれています。

その理由は減価償却費は「法定耐用年数」という築年数と建築構造によって異なる期間が定められ得ているからです。

具体的にはこのような式で、減価償却費は算出されます。

同じ構造の住宅用建物であれば、新築物件よりも中古物件のほうが、購入時からの耐用年数が短くなるため、1年あたりの減価償却額を高く計上することができるのです。

法定耐用年数は以下の通りです。

| 構造 | 法定耐用年数で定められた減価償却期間 |

|---|---|

| 木造または合成樹脂造 | 22年 |

| 木骨モルタル造 | 20年 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| 組積造(れんが造または石造またはブロック造) | 38年 |

| 鉄骨造 | 34年(4mmを超えるもの) 27年(3mmを超え4mm以下のもの) 19年(3mm以下のもの) |

中古物件は節税効果は高いですが、その分減価償却による節税効果が切れるまでの期間も短くなってしまうため、注意が必要です。

「耐用年数が短ければ短いほどよい」と考えず、長期的に見てどれだけの金額が節税できるかを考えるようにしましょう。

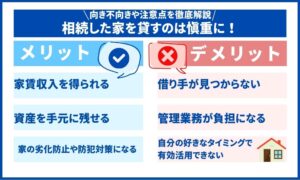

出口戦略を描けること

売却の価値があるうちに、売れる可能性が高い物件であることも、物件選びのポイントです。

不動産は大きな買い物になるため、購入の際は「いつ頃物件を手放すのか」という出口戦略が描けることを重要視してください。

前述のように、減価償却を行える期間は、住宅の耐用年数以内と決められています。

長期間にわたって住宅を所有していると、いずれ収入から減価償却費を差し引けない時期がやってきます。

さらに融資を受けている場合は、減価償却費を元金返済額が上回ってしまっている「デッドクロス」という状態にも注意が必要です。

耐用年数を大幅にすぎた物件は、投資用としても居住用としても需要が低下し、買い手が見つかりにくくなる恐れもあるため、耐用年数の範囲内で売却してしまうこともおすすめです。

なお、売却の際は少しでも高く売れることが望ましいので、一括査定サイトで売却価格の比較をしてみることをおすすめします。

| おすすめの不動産一括査定サイト3選(無料) | |

HOME4U | 【日本初の不動産一括査定サイト】 厳選された2,100社の中から依頼する会社を選べる 最大6社から一度に査定をもらえる NTTデータグループの運営で安心 |

すまいValue | 【不動産売買の仲介実績No.1】 住友不動産販売・三井のリハウス・野村の仲介+・小田急不動産・東急リバブル・三菱地所ハウスネットの6社に一括依頼ができる 顧客満足度95.5%で信頼できる |

マンションナビ | 【マンションに特化】 マンション売却一括査定サイトイメージ調査4冠達成 マンション名から相場の検索ができて便利 マンションナビで不動産査定をしてみる |

不動産投資で節税メリットを出すための注意点

節税メリットをきちんと得るためには、不動産投資の基本的な注意点にも配慮する必要があります。

ここでは代表的な注意点を2つお伝えします。

節税だけを目的にして物件を選ばない

不動産は大きな買い物だけに、節税だけを目的に物件選びをしてしまうと、節税メリット以上のリスクが降り注ぐこともあります。

たとえば節税効果が高い築古の木造物件を、相場が安い地方の遠隔地に買うとしましょう。

節税メリットはきちんと発揮したとしても、賃貸募集が入らず、何年も空き家になることも予想されます。

そうなると本来得られる賃料が入らず、節税は出来てもずっと赤字が続くことにもなりかねません。

修繕費が想像以上にかかる可能性もありますし、売りたい時期に売却できないリスクも内包します。

節税はあくまで副次効果で、現物がある不動産は物件選びそのものを失敗することは、第一に避けたい事態です。

そのため、物件の目利きや建物・路面価格などの基礎知識をしっかり蓄えて物件選びをすることを推奨します。

あらゆるリスクも考慮して投資を始める

もう少し詳しく、不動産投資をする上で発生が予想されるリスクを紹介します。

不動産投資は事前のリスク管理が不可欠です。逆に、あらかじめリスクを予見すれば対策できることも多いため、購入後は株式投資と比べて日々の相場チェックなどの細かい作業が不要ともいえます。

【不動産投資の代表的なリスク】

- 空室となり家賃収入がなくなる

- 金融機関などへの返済を家賃でまかなっていた場合にローンを返済できない

- 土地の価格が下落し、家賃が下がる

- 事件・事故に見舞われ、家賃が下がる

- 金利が上昇する

- 地震や火災が発生する

- 知らずに建築法違反物件を買ってしまい、売りたい価格で売れない

このように、事前に考え得るリスクを考慮し、運用計画を立てることや、保険加入をするなどの対策をしっかり意識することが大切です。

所得税・住民税以外にも節税メリットが出る場合もある

今回は所得税・住民税を中心として節税のメカニズムを説明してきましたが、最後にそれ以外に節税メリットがある代表的な税金を紹介します。

相続税・贈与税

不動産投資は、実は相続税や贈与税対策にも有効です。保有資産を不動産に換えることで、相続税計算の元になる相続税の評価額を下げることができるからです。

相続税や贈与税は、相続するものの評価額によって税率が変動します。

仮に5,000万円の現金を相続する場合は、5,000万円が評価額になります。

一方、不動産として相続する場合は「不動産の評価額」をもとに税率が決まります。

一般的には不動産は現金と比べて評価額が下がるため、税率を抑えることができます。

法人税

不動産投資の運用が順調で課税所得が増えてきた場合は、法人化をして法人名義で物件を取得することで節税効果を得ることができます。

不動産投資の規模が大きくなってくると、課税所得が膨らみ、不動産投資事業にかかる所得税も増えてしまいます。

個人で不動産投資を行う場合、所得税・住民税の最大税率は55%ですが、法人にすると条件によって異なりますが15~25%程度に抑えることができます。

一般的に法人化の検討基準としては、個人の所得税率が小規模な普通法人の所得税率15%を上回り、20%になったタイミングといわれています。

法人化には節税効果のほか、経費の範囲が広がったり、社会的な信用を得られて融資が通りやすくなったりというメリットも期待できます。

設立準備の手間や費用がかかるというデメリットはありますが、収益化が順調に進んだ場合は、法人化も視野に入れておくといいでしょう。

まとめ

今回は、不動産投資を行うことで節税できる基本のノウハウをまとめました。

あらためて、当記事のポイントを振り返ります。

◎不動産投資をすることで、所得税・住民税を節税できる

◎所得税・住民税が節税できる理由・仕組みは以下の3つ

◎不動産投資の節税額を確認するためには「不動産所得=不動産収入ー不動産経費」を算出し、ご自身の給与所得での税金との差額を確認する

◎不動産投資で節税メリットが出やすい人のポイントは以下の通り

◎不動産投資で節税メリットが出やすい物件選びのポイントは以下の通り

◎不動産投資で節税メリットを出すための注意点は以下の通り

不動産投資による節税は、不動産賃貸料の収入が得られるだけでなく、税金の支払いが減らせる便利な方法です。

ただし不動産投資そのものの知識が不足しているとと、節税はできてもそれ以上のリスクに見舞われることにもなりかねません。

ぜひ当時記事で基本知識を知っていただき、より具体的な不動産投資や節税について学ぶきっかけにしていただければ幸いです。

不動産投資について迷ったら以下の無料のサイトも利用してみてください。

| 管理業務のある不動産投資会社 おすすめ5選 | |

|---|---|

武蔵コーポ レーション | 【関東NO.1の管理戸数30,000戸】 新築×中古のハイブリット投資 関東地方の中古一棟(アパート、マンション)に特化 年間平均入居率98.13%(2024年2月末) |

シノケン プロデュース | 【自社開発棟数8年連続全国NO.1】 アパート経営開始後の管理業務をすべて任せられる 管理戸数47,000戸以上(2023年12月末) 年間入居率98.56% |

シノケン ハーモニー | 【2022年上期首都圏投資用マンション供給NO.1】 自社開発の高品質なマンションへの投資可能 頭金0円から始められる 管理戸数47,000戸以上で入居率98.56% |

JP リターンズ | 【Amazonギフト券2万円+50,000円増額プレゼント中】 設立20年を超える実績で入居率99.6%! 資産価値の高い中古マンションへの投資 賃貸管理は2つのプランから選べる |

アセット ジャパン | 【無料カウンセリングでAmazonギフト券3万円プレゼント中】 月額3,850円~で徹底した管理サービスを受けられる 無料カウンセリングで資産運用の基礎から家計の見直しができる 1万円相当のライフプランも無料で受け取れる |