不動産相続については、専門家に相談すべきです。

弁護士、司法書士、税理士など、相談内容によって相談先を選びましょう。

- 相続手続きについて相談、依頼したいなら→司法書士

- 自分で不動産の名義変更をしたいなら→法務局

- 相続税の相談をしたいなら→税理士

- 相続トラブルに関する相談なら→弁護士

- 不動産の売却、活用について相談するなら→不動産会社

- 総合的な相談なら→銀行

税理士を探すなら以下の紹介サイトから探すのがおすすめです。

相続税に詳しい税理士を探すのも、無料で行ってくれます。

| おすすめの税理士紹介サイト | |

|---|---|

税理士紹介 エージェント | ・完全無料で希望に合う税理士を紹介してくれる ・厳しい審査に合格した税理士のみが登録 ・顔合わせに同席、交渉代行、フォローまで実施してくれる 税理士紹介エージェントで探す |

税理士紹介 ネットワーク | ・手数料一切不要の税理士紹介サービス ・厳正な審査を通過した税理士のみを紹介してくれる ・成約の際には成約お祝い金を贈呈してくれる 税理士紹介ネットワークで探す |

税理士 ドットコム | ・完全無料の税理士紹介サービス ・コーディネーターが最適な税理士を選んでくれる ・全国6,400名以上の税理士が登録 税理士ドットコムで探す |

また、相談前には以下の3点が必要です。

そこでこの記事では、不動産を相続したときの相談先について、くわしく説明します。

最後まで読めば、知りたいことがわかるでしょう。

この記事で、あなたが信頼できる相談先を見つけられるよう願っています。

【相談内容別】不動産相続についての相談先

不動産の相続について専門家に相談したい場合、相談できる相手は司法書士、不動産会社などさまざまあります。

その中から相談先を選ぶ際に、ポイントとなるのは「何を相談したいか」という相談内容です。

専門家といっても、たとえば司法書士は「法律にもとづく手続きの専門家」ですから、相続手続きの相談には乗ってもらえますが、売却や相続税については専門外です。

逆に、不動産会社は売却や賃貸の相談には乗ってくれますが、相続手続きや相続トラブルの相談はできません。

そこでまず、相談内容別に適した相談先を挙げておきましょう。

一覧にまとめましたので、以下を見てください。

【主な相談先と相談・依頼できる内容】

◯:相談できる/△:一部相談できる、またはサポートやアドバイスのみできる/×:相談に向かない

| 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 法務局 | 不動産 会社 | 銀行 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 相続財産の調査 | ||||||

| 相続人の調査 | ||||||

| 遺産分割協議書の作成 | ||||||

| 遺産分割調停・審判の代理 | ||||||

| 相続トラブルの調整・解決 | ||||||

| 相続放棄の申し立て | ||||||

| 不動産の名義変更(相続登記) | ||||||

| 相続税の申告 | ||||||

| 相続税対策、節税アドバイス | ||||||

| 不動産の売却・活用 |

では、それぞれくわしく説明します。

相続手続きに関する相談・依頼:司法書士(原則有料、無料相談もあり)

まず、トラブルのない通常の相続で、「手続きがわからない」という場合は、司法書士に相談するといいでしょう。

司法書士に相談できること

司法書士は、登記など法律にもとづく事務手続きの専門家です。

中には不動産相続、または相続全般を得意とする司法書士も多く、そのような書士を選べばくわしく相談に乗ってもらえます。

また、不動産を相続した際には、不動産の名義を亡くなった人から相続する人に書き換える「名義変更(正式名称は『所有権移転登記』)」をしなければなりません。

この登記は自分ですることもできますが、手続きが煩雑なので、司法書士に代行を依頼することもできます。

つまり、不動産相続の手続きについて相談して、必要があればその後の実際の手続きまで代行してもらうことができるのが司法書士だと言えるでしょう。

ちなみに司法書士は、不動産の名義変更を含む「相続登記」以外にも相続について以下のような業務を行うことができます。

| 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 | 税理士 | |

|---|---|---|---|---|

| 相続関係の調査 | ||||

| 裁判所での相続放棄手続 | ※1 | |||

| 遺産分割に関する交渉 | ||||

| 遺産分割協議書作成 | ||||

| 相続登記 | ||||

| 遺産整理業務 | ||||

| 相続税申告 |

※1 書類作成によるサポートは可能

※この表は、業務範囲のイメージとなります。

案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。

出典:東京司法書士会ホームページ「相続業務」

つまり、遺産分割に関する交渉(→弁護士の業務)と相続税の申告(→税理士の業務)はできませんが、それ以外の相続の手続きは代行してもらうことが可能です。

不動産だけでなく、預貯金や株式などの名義変更も依頼できますので、「相続に関してトラブルはないけれど、手続きは面倒なので全部専門家にお願いしたい」という場合は、まず司法書士に相談するといいでしょう。

司法書士に相談するメリット

弁護士も相続に関する業務を扱うことはできますが、トータルの費用は司法書士のほうが安く抑えられるケースが多いようです。

「トラブルになっているので遺産分割の交渉もしてほしい」という場合は、弁護士しか対応できませんが、そうでなければまずは司法書士に相談してみてください。相談料は、1時間5,000円前後が目安ですが、中には「相続の無料相談」を行っている司法書士事務所もあります。

司法書士に相談する際の注意点

ただし、司法書士の中にも「不動産の相続にはくわしくない」という人はいます。

そのため、まず最初に「不動産の相続を多く扱っているか」「必要書類の準備から登記まで、相続の手続きすべてを代行してもらえるか」を確認しておきましょう。

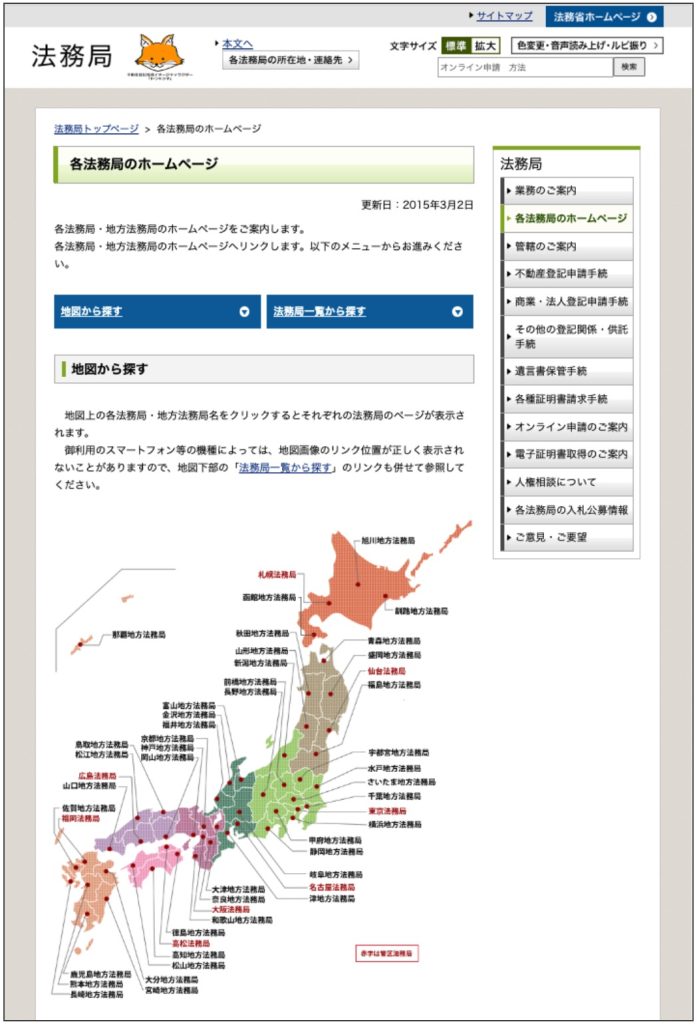

自分で不動産の名義変更をする際の相談:法務局(無料)

「1-1.相続手続きに関する相談・依頼:司法書士(原則有料、無料相談もあり)」で、不動産相続に際しては名義変更の登記(=所有権移転登記)が必要なこと、その手続きは自分でもできるし司法書士に依頼もできることを説明しました。

そこで、「費用を節約したいので、自分で登記手続きしたい」と考える方も多いかと思います。その場合は、各法務局に登記の手続きについての相談窓口が設けられていますので、そこで相談しながら進めるといいでしょう。

法務局に相談できること

法務局では、不動産の名義変更など、相続に関する登記手続きのしかたについてのみ相談することができます。

反対に、以下のことは法務局では相談できませんので、司法書士や弁護士に相談してください。

- 遺産の分割の方法

- 遺産分割協議書の作成

相談は1回につき20分間、電話か対面、またはWEBで行います。

法務局に相談するメリット

法務局は国の機関ですので、相談料は無料です。

完全予約制で、前述のように1回の相談時間は20分ですが、何回も相談することができますので、手続きが完了するまでていねいにサポートしてもらえます。

法務局に相談する際の注意点

法務局に相談するのは、自分で名義変更手続きをしたい場合が多いと思いますが、その際に注意したいのは、手続きは「相続する不動産の所在地を管轄する法務局」にしなければならないということです。

たとえば、東京に住んでいて名古屋の土地を相続した場合は、名古屋法務局に登記申請する必要があります。

さらに、登記手続きの相談も、その不動産の所在地の法務局でしか受け付けてくれない可能性もあるので要注意です。

まず最寄りの法務局に問い合わせてみて、遠隔地の不動産の名義変更手続きについて相談に乗ってもらえるかを確認する必要があるでしょう。

全国の法務局とその連絡先は、法務局「各法務局のホームページ」で調べることができますので、まずは連絡してみてください。

◎法務局「各法務局のホームページ」

相続税に関する相談:税理士(原則有料、無料相談もあり)

不動産を相続すると、相続税を支払わなければならない場合があります。

そこで、「相続税がかかるのか、いくらかかるか計算できない」「相続税を節税する方法があるか知りたい」「相続税の申告のしかたがわからない」といった疑問や悩みがある場合は、税理士に相談しましょう。

税理士に相談できること

税理士は、税金の専門家です。

そのため、不動産相続においては、相続税に関する相談全般にのってもらえます。

具体的には、以下のようなことです。

- 相続財産の調査、評価

- 財産目録の作成

- 相続人の調査

- 遺産分割協議のサポート

- 遺産分割協議書の作成(相続税申告にともなって遺産分割協議書が必要な場合のみ)

- 相続税の申告

- 相続税対策

- 二次相続(=今回相続する人が、将来亡くなった際の相続)の対策

- 税務調査があった場合の対応 など

ただ、以下の業務はできませんので、別の士業に相談することになるでしょう。

- 不動産の名義変更など、相続登記の手続き:司法書士の業務

- 遺産分割に関する交渉:弁護士の業務

税理士に相談するメリット

税理士に相続税の相談をするメリットは、なんといっても複雑で難しい相続税の計算や申告を任せられることでしょう。

相続と相続税の申告では、相続財産の調査・評価、相続人の調査、相続税の計算、申告に必要な書類の準備、申告書の作成などを適切に行わなければなりません。

が、これを税にくわしくない素人がミスなく行うのは、非常に困難です。

一方、相続にくわしい税理士なら、これらの遺産整理業務に精通しています。

複雑な手続きをスムーズに進めて、正しい申告をしてもらえるでしょう。

また、節税対策の相談も可能です。

相続税には、税額を軽減できる特例や控除の制度が設けられているため、それらを適切に利用することで、納める相続税の額を抑えることができるはずです。

税の専門家である税理士が相続税の申告を行うことで、税務署の信頼度も上がり、税務調査が入る確率を下げることもできるでしょう。

税理士に相談する際の注意点

ただ注意したいのは、司法書士と同様に、すべての税理士が相続にくわしいわけではない、ということです。

たとえば企業の顧問税理士として、会計業務を中心に行なっている税理士も多く、その場合は相続にくわしくない可能性があります。

不動産相続について相談したいなら、「相続専門」を掲げている税理士、特に不動産相続を扱った経験が豊富な人に依頼する必要があるでしょう。

\ 厳しい審査を合格した税理士のみが登録! /

相続トラブルに関する相談:弁護士(原則有料、無料相談もあり)

「1-1.相続手続きに関する相談・依頼:司法書士(原則有料、無料相談もあり)」で、トラブルのない通常の相続は司法書士に相談するのがよいと説明しました。

が、残念ながら、相続でトラブルになるケースも多くあります。

そんな場合は、司法書士ではなく弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談できること

実は弁護士も、相続に関しては司法書士とほぼ同様の業務を行うことができます。

が、法的なトラブルを解決できるのは、弁護士だけです。

つまり、もし不動産相続でなんらかのトラブルや争いが生じた場合は、相談できる相手は弁護士のみということになります。

弁護士と司法書士、両者が行える業務範囲を比較しましたので、以下の表を見てください。

(参考として、税理士、行政書士の業務範囲も記載しました。)

| 業務内容 | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 |

|---|---|---|---|---|

| 遺言書の作成、相談 | ||||

| 相続財産の調査、評価 | ||||

| 相続人の調査 | ||||

| 遺産分割協議書の作成、相談 | ||||

| 遺産分割に関する交渉 | 遺産分割でトラブルになった場合、相続人の代理人として交渉、調停、訴訟などにあたり、解決することができる | 訴額140万円までの民事訴訟の代理人になることはできるが、訴額140万円を超える場合や、その他の法律事件で代理人になったり、仲裁・和解をすることなどはできない | ||

| 相続放棄手続き | ||||

| 相続登記 (不動産の名義変更含む) | ||||

| 相続税の申告 |

これを見てわかるように、遺産分割に関するトラブルを、交渉・解決できるのは弁護士だけです。

司法書士も、法務大臣の認定を受けた「認定弁護士」であれば、訴額140万円までの民事訴訟の代理人になることはできます。

が、不動産相続のトラブルで、争われる金額が140万円以内というケースは考えにくいでしょう。

そもそも、一般的に法律事件を仲裁して解決することは、弁護士のみに認められた業務です。

司法書士を含めた弁護士資格のない人が法的トラブルに介入して解決しようとすることは、弁護士法72条で「非弁行為」として禁止されています。

【弁護士法】

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索「弁護士法」

ちなみに、トラブル以外の相談を弁護士にしてもよいですが、相談料や報酬は司法書士より弁護士のほうが高い傾向があります。

そのため、司法書士ができる業務については、司法書士に相談するのがお得だと言えるでしょう。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットは、前述したようにやはり相続のトラブルを解決してもらえることでしょう。

たとえば、「相続に協力してくれない相続人がいる」「遺産の分割のしかたで揉めていてまとまらない」「遺言書があるが、『それは無効だ』と言っている者がいる」「相続人がもともと不仲で、話し合いすることもできない」など、相続の際にはさまざまな問題が生じます。

これを相続人だけで解決しようとすると、時間がかかってなかなか相続が終わらなかったり、誰かが納得いかない結果になったりする恐れがあるでしょう。

そんなときに、弁護士は相続人の代理人となって、他の相続人と面倒な交渉をしてくれます。

また、交渉で解決せずに、調停や訴訟などになった場合も、弁護士なら法律の専門家として解決に動いてもらえるのです。

「相続トラブルで面倒な交渉をしたくない」、「親族と直接争いたくない」、あるいは「相続で損をしたくない」といった場合は、弁護士に相談するメリットは大きいでしょう。

弁護士に相談する際の注意点

弁護士に相談する際に注意が必要なのは、報酬額の高さです。

同じ業務でも、司法書士の報酬よりも弁護士報酬のほうが高額です。

弁護士でなければ解決できないトラブルが特にない場合、弁護士に相談、依頼してしまうと、司法書士に依頼した場合に比べて大きな出費になってしまう可能性があります。

司法書士と弁護士の費用については、「2.不動産相続についての相談費用」で説明していますので、そちらを参照してください。

また、相続に弁護士が介入することで、かえってトラブルが大きくなってしまうリスクもあります。

というのも、弁護士は依頼者の代理人として、依頼者の利益のために交渉にあたります。

そのため他の相続人も、自分の利益や主張を守ろうと、より頑なになってしまうことがあるのです。

もちろん弁護士自身は、依頼人が望まない限り、あえて争いを大きくしようとはしません。

が、結果として解決が長引いたり、相続人同士の関係性が悪くなってしまったりするケースもあることを知っておいてください。

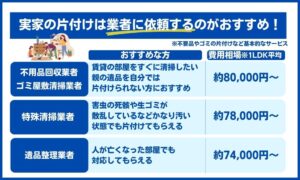

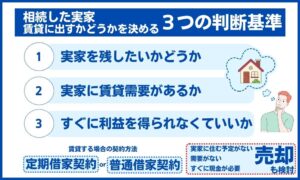

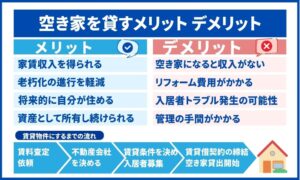

不動産売却・活用に関する相談:不動産会社(無料)

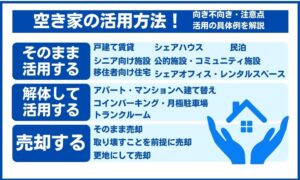

不動産を相続した場合、それを相続人自身が使うケース(たとえば住宅を相続してそこに住む、事業所を相続して経営を続けるなど)もありますが、中には「使い道がないので、売却したい」もしくは「空いている土地を活用したい」という人も多くいます。

もし相続した不動産を売却・活用したい場合は、不動産会社に相談しましょう。

不動産会社に相談できること

不動産会社は、不動産の売却や活用に関しての専門家です。

不動産売却の実績が多いところ、相続した土地の活用やアパート経営に強いところに相談してみてください。

特に売却に関しては、「いくらくらいで売れるのか」「早く売りたいが、どれくらいの期間で売れるのか」「古い物件だが売れるのか、あるいは更地にしたり、リフォームしたほうがいいのか」を知りたい人も多いでしょう。

不動産会社なら、このような疑問、相談に答えてくれます。

その際には、まず不動産会社が相続不動産を査定する必要があります。

その上で、売却できそうな金額を算出してもらったり、活用方法の提案を受けたりするわけです。

この査定については、別記事「不動産査定とは?手順と適正額の判断基準・不利にならないためのコツ」などにくわしく説明していますので、そちらを読んでみてください。

不動産会社の中には、弁護士や司法書士、税理士などと連携して、相続不動産に関するさまざまな相談、依頼をワンストップで受けているところもあります。

そのようなところでは、相続不動産の分割方法、相続税などの相談にものってもらえるでしょう。

不動産会社に相談するメリット

不動産の相続について、不動産会社に相談すると、以下のようなことを教えてもらえます。

- 相続した不動産を売却する場合の売却予想額(査定額)

- 相続した不動産の活用方法:土地活用など

- 相続した賃貸物件の経営に関するアドバイス:アパート、マンション、駐車場など

また、相続不動産にくわしい不動産会社や、弁護士、司法書士、税理士と連携している不動産会社なら、不動産相続でわからないこと全般の相談にものってもらえます。

さらに、必要があれば、不動産にくわしい弁護士、司法書士、税理士を紹介してもらうことも可能です。

不動産会社に相談する際の注意点

各士業と同じく、不動産会社にも得意分野があります。

「戸建の売買に強い」「賃貸の取り扱いが多い」「土地活用に力を入れている」などです。

そのため、相続した不動産に関して相談する場合は、その相談内容にくわしい不動産会社を探す必要があります。

たとえば「相続した戸建住宅を売却したい」のであれば、戸建住宅の売買に強く、相続についてもくわしいところがいいでしょう。

もし、「相続にあまりくわしくない」「本来は賃貸に強く、売買の取り扱いは少ない」と言った不動産会社に相談してしまうと、「相場より安く売られてしまった」など、納得いかない結果になるリスクもあります。

総合的な相談:銀行(無料)

意外かもしれませんが、相続については銀行などの金融機関も相談に乗ってくれる場合があります。

というのも、銀行の中には「遺産整理」を業務として取り扱っているところも多いからです。

相続全般に関する相談を無料で受け、その中から希望する人に、有料で遺産整理を請け負っています。

銀行に相談できること

相続に関する無料相談を受けている銀行であれば、以下のようなことが可能です。

- 不動産の相続手続き、名義変更に関する相談

- 遺産分割に関する相談

- 不動産相続に関する相続税、所得税に関する相談 など

また、「遺産整理業務」を請け負ってる銀行の場合、有料で以下の手続きなどを委託することもできます。

- 相続財産の調査、評価

- 相続人の調査

- 遺産分割協議書にもとづいた、不動産や預貯金の名義変更など遺産分割手続き

- 相続財産の管理、運用、処分 など

ただ、銀行の担当者は士業のような専門家ではありません。

そのため、弁護士や司法書士、税理士と連携して、上記のような相談にのっています。

実際に手続きなどを行うのは、その士業の人たちであって、銀行はこれらの専門家をまとめるコーディネーターのような役割だと言えるでしょう。

銀行に相談するメリット

銀行に依頼するメリットは、相続に関する相談をワンストップで受けてもらえることです。

前述したように、各士業にはできることとできないことがあります。

たとえば司法書士に依頼しても、相続でトラブルが起きれば弁護士に相談しなければなりませんし、相続税の申告は税理士にしかできません。

そのたびにまた相談先を探すのは大変でしょう。

その点銀行は、弁護士、司法書士、税理士などと連携していますので、こちらがそれぞれを探して依頼する必要はないのです。

また、銀行は相続資産の運用や活用にも強みがあります。

不動産相続の場合も、土地活用などについていい提案を受けられる可能性があるでしょう。

銀行に相談する際の注意点

一方で、注意したい点もあります。

そのひとつは、遺品整理を依頼した場合、費用が高額になりがちなことです。

たとえば、三井住友銀行やみずほ信託銀行などの大手は、最低報酬が110万円に設定されています。

というのも、銀行に対する報酬に加えて、実際の手続きを行う各士業への報酬も発生するからです。

各士業に直接依頼するよりも、費用がかかることを知っておいてください。

また、相続があったとなると、銀行から金融商品や運用を勧められる可能性が高いので、その点にも注意が必要です。

そこで「お世話になったから」と流されるまま契約してしまったり、金融の知識がないのに「銀行が言うなら安心だろう」と提案を受け入れてしまったりするのは避けましょう。

きちんと理解した上で、自分で判断してください。

不動産相続についての相談費用

もうひとつ、不動産相続の相談で気になるのは、「相談費用はどの程度かかる?」ということでしょう。

司法書士や弁護士、税理士などの専門家に手続きを依頼するとなると、もちろん費用はかかります。

が、簡単な相談だけであれば、無料で受けられる場合もありますので、ここでは「有料」「無料」それぞれのケースにわけて説明しましょう。

有料の場合

まず、一般的に有料なのは、以下の場合です。

| 相談先 | 相談にかかる費用 | 手続きなどを依頼する費用 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 1回 5,000円程度〜 | 相続登記:5万〜10万円程度 |

| 弁護士 | 1回 5,000〜1万円程度 | 着手金:20万〜30万円程度 遺産整理:相続財産の評価額の0.3〜10%程度 |

| 税理士 | 1回 5,000〜1万円程度 | 相続税申告:相続財産の0.5~1%程度 |

| 銀行・信託銀行 | 無料 | <信託銀行> 遺産整理 →基本手数料:100万円程度 手数料:相続財産の評価額の0.3〜2%程度 ※評価額に応じて割合が異なる |

| 不動産会社 | 無料 | 売却の仲介手数料:売買価格×3%+6万円(税別) |

司法書士、弁護士、税理士の費用(=報酬)は自由化されていますので、どの事務所に相談するかで金額は異なります。

また、最近では「初回相談無料」という士業の事務所もありますので、最初の簡単な相談だけであればそのようなところを利用してみるのもいいでしょう。

ちなみに、不動産の名義変更を含む相続登記などの手続きは、司法書士でも弁護士でもできますが、一般的には司法書士に依頼するほうが報酬額が安くすむ傾向があるようです。

無料相談もある

一方で、「相続といっても、そんなに価値の高い不動産ではないので、できれば無料で相談したい」という人も多いでしょう。

そのような人のために、無料で相談できるところももちろんあります。

その主なものは以下です。

| 相談先 | 概要 |

|---|---|

| 自治体の法律相談 | 各自治体で、相続をはじめ法律相談を受け付けている 相談を受けるのは、弁護士や司法書士の場合が多い ※開催日や時間が限られている場合も多い →事前に問い合わせて予約するとよい ※多くは時間制限(15〜30分程度)と相談回数制限も設けられている →相談内容が複雑な場合は事前に質問をまとめておく |

| 各地の司法書士会、 弁護士会、税理士会 | 地域ごとの司法書士会、弁護士会、税理士会で無料相談を受け付けている 電話相談、対面相談、WEB相談などいろいろな形で相談できる 手続きを依頼したければ、司法書士、弁護士、税理士を紹介してもらうこともできる |

| 法務局の登記手続案内 | 相続登記の手続きのしかたについてのみ、相談を受け付けている ※くわしくは「1-2.自分で不動産の名義変更をする際の相談:法務局(無料)」参照 |

| 税務署の税務相談 | 各税務署での税務相談で、相続税の相談を受け付けている 電話相談、窓口での対面相談(要予約)ができる ※各税務署の連絡先は、国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」で調べられる ※ただし、節税の方法については相談できない →節税については税理士に相談が必要 |

また、前述のように各司法書士、弁護士、税理士事務所でも、初回無料で相談を受け付けているところがありますので、インターネットで「司法書士 相続 無料相談」などと検索してみるといいでしょう。

不動産相続についての相談先の探し方・選び方

ところで、「自分の相談内容だと、司法書士に相談するのがよさそうだけれど、司法書士の探し方がわからない」「どんな司法書士なら信頼できるのか、選び方が知りたい」という人もいるでしょう。

そこでこの章では、不動産相続の相談先ごとに、探し方と選び方を解説しておきましょう。

司法書士

まず、司法書士を探す方法は以下です。

- インターネットで「司法書士 不動産 相続」などと検索する

- 日本司法書士会連合会ホームページの「司法書士検索」で地域などから検索する

- 各地の司法書士会に相談して司法書士を紹介してもらう

→各司法書士会の連絡先は、日本司法書士会連合会ホームページ「全国司法書士会一覧」を参照 - 司法書士に相談したことがある知人などから紹介してもらう

また、司法書士を選ぶポイントは以下です。

【司法書士選びのポイント】

| ポイント | 備考 |

|---|---|

| 不動産相続にくわしい | 司法書士の中には、不動産相続を手がけた経験が少ない人もいます。 それよりも、不動産相続を得意としている人を選びましょう。 「不動産の相続はどれくらい手がけていますか?」と質問して、多数の実績がある事務所を選ぶといいでしょう。 |

| 手続き全般を代行してくれる | 司法書士の中には、「不動産の名義変更の登記はしますが、必要書類を集めたり、相続人や相続財産を調べたりするのは自分でしてください」という人もいます。 それは非常に手間がかかることなので、それも含めてすべての相続手続きを代行してくれる事務所を選ぶといいでしょう。 |

| 費用が明示されている | ホームページなどで費用を明らかに記載しているか、問い合わせた際にくわしく教えてくれる司法書士のほうが、安心して相談できるでしょう。 |

| 事務所が相談しやすい場所にある | 自宅と相続不動産の場所が離れている場合は、どちらの地域の司法書士に相談することもできます。 が、自分が相談しやすい場所にある司法書士事務所に相談したほうがよいでしょう。 ※不動産相続に関する手続きはオンラインでもできるので、相続不動産の近くの司法書士でなくても構いません。 |

| こちらの話をよく聞いてくれる | 不動産に限らず、相続では個別のケースでさまざまな条件や問題があり、一般論では解決できないことが多々あります。 そういったこちらの事情や要望をじっくり聞いて、わかりやすい言葉で説明してくれる人なら信頼できるでしょう。 |

電話で問い合わせたり、無料相談を利用したりして、よい司法書士を探してください。

税理士

次に、税理士を探す方法は以下です。

- インターネットで「税理士 不動産 相続」などと検索する

- 日本税理士会連合会ホームページの「税理士情報検索サイト」で地域や取扱業務などから検索する

- 各地の税理士会に相談して税理士を紹介してもらう

→各税理士会の連絡先は、日本税理士連合会ホームページ「全国の税理士会、関連団体」を参照 - 税理士に相談したことがある知人などから紹介してもらう

また、税理士を選ぶポイントは以下です。

【税理士選びのポイント】

| ポイント | 備考 |

|---|---|

| 相続税を専門にしている | 「相続税専門」の税理士で、これまで取扱実績が多い事務所を選びましょう。 税理士の中には、相続税に関する業務が得意でない人や、「相続税専門」と言いながらその他の業務も多く扱っている人もいますので、できれば業務の8割以上が相続税関連である、というところがいいでしょう。 |

| 年間50件以上の相続税申告をしている | 税理士個人が、年間で50件以上の相続税申告をしている人であれば、経験豊富で信頼できるでしょう。 ※複数の税理士が所属する事務所の場合は、「事務所全体で50件」ではなく、「担当してくれる税理士個人が50件」を目安にしてください。 |

| 費用が明示されていて、適正である | ホームページなどで費用を明らかに記載しているか、問い合わせた際にくわしく教えてくれる税理士を選びましょう。 税理士に相続税申告を依頼する場合の報酬額は、相続財産の0.5〜1%程度が一般的です。 高すぎる場合も安すぎる場合も不安がありますので、適正額を提示しているところを選んでください。 |

| 被相続人の住所地にくわしい | 相続税の申告は、被相続人(=亡くなった人)の住所地の税務署に行います。 相続する不動産もそこにある場合が多いでしょうから、その地域の不動産の評価を多く行っていてくわしい税理士がいいでしょう。 |

| 相続税に関する書籍の出版、メディア掲載がある | 税理士向けの「相続税に関する書籍」を出版していたり、「メディアにインタビューやコメントが掲載」されていたりする税理士であれば、よりよいでしょう。 事務所の宣伝のために出したものではなく、専門性の高い書籍・記事であることを確認してください。 |

| こちらの話をよく聞いてくれる | 相続税の申告手続きを代行するだけでなく、こちらの疑問や不安をよく聞いた上で、節税の方法や二次相続(=今回相続する人が、将来亡くなった際の相続)についても考えてくれる人を選びましょう。 |

税理士の場合も司法書士同様、問い合わせをしてみたり、無料相談を利用したりして、信頼できるかどうかを見極めてください。

| おすすめの税理士紹介サイト | |

|---|---|

税理士紹介 エージェント | ・完全無料で希望に合う税理士を紹介してくれる ・厳しい審査に合格した税理士のみが登録 ・顔合わせに同席、交渉代行、フォローまで実施してくれる 税理士紹介エージェントで探す |

税理士紹介 ネットワーク | ・手数料一切不要の税理士紹介サービス ・厳正な審査を通過した税理士のみを紹介してくれる ・成約の際には成約お祝い金を贈呈してくれる 税理士紹介ネットワークで探す |

税理士 ドットコム | ・完全無料の税理士紹介サービス ・コーディネーターが最適な税理士を選んでくれる ・全国6,400名以上の税理士が登録 税理士ドットコムで探す |

弁護士

弁護士は以下のような方法で探すことができます。

- インターネットで「弁護士 不動産 相続」などと検索する

- 日本弁護士連合会ホームページの「弁護士検索」で地域などから検索する

- 「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」で、地域や取扱業務などから検索する

→日弁連の弁護士検索にはすべての弁護士が登録されているが、ひまわりサーチは任意登録制

このサイトには登録されていない=検索にかからない弁護士もいるので要注意 - 各地の弁護士会に相談して弁護士を紹介してもらう

→各弁護士会の連絡先は、日本弁護士連合会ホームページ「全国の弁護士会・弁護士会連合会」を参照 - 弁護士に相談したことがある知人などから紹介してもらう

また、弁護士を選ぶポイントは以下です。

【弁護士選びのポイント】

| ポイント | 備考 |

|---|---|

| 不動産の相続にくわしい | 弁護士にも得意分野があります。 相続、特に不動産相続に関する法律や判例にくわしい人に相談しましょう。 |

| 弁護士歴10年以上、年間20件以上の相続を扱っている | 相続関係の法律にくわしいだけでなく、実際に業務として取り扱った経験が豊富であることが重要です。 目安としては、弁護士個人で歴10年以上、年間20件以上の相続問題を扱っている人がいいでしょう。 ※複数の弁護士が所属する事務所の場合は、「事務所全体で20件」ではなく、「担当してくれる弁護士個人が20件」を目安にしてください。 |

| 依頼した際の報酬額を明示してくれる | 相談後に手続きやトラブル解決を依頼する場合の報酬について、「何%」などとはっきり教えてくれる弁護士を選びましょう。 |

| 司法書士や税理士と連携している | 同じく相談後に依頼した場合、相続のトラブル解決などは弁護士の業務ですが、名義変更手続きは司法書士に、相続税申告は税理士に依頼する必要が出てくるかもしれません。 そのような場合に、他の士業と連携している弁護士であれば、依頼者が自分で探す必要がないので助かります。 |

| こちらの話をよく聞いてくれる | 弁護士に相談する人は、相続のトラブルを抱えて不安になっている場合が多いため、事情をよく聞いて、依頼者の立場を理解してくれる弁護士が必要です。 法律で決まっているからと、上から目線でこちらの希望を否定するような人は避けましょう。 |

| 不利なことも率直に指摘してくれる | 依頼者の話をよく理解した上で、こちらに不利な点があれば、それについてもくわしく伝えてくれることも重要です。 「絶対勝ち取ります」などと安請け合いする弁護士事務所は、避けたほうがいいでしょう。 |

弁護士事務所の中にも、無料相談を行っているところがありますので、まずそれを何ヶ所か利用してみてもいいですし、電話などでの問い合わせも何件かしてみた上で、「この人なら信頼できる」という弁護士に相談しましょう。

不動産会社

不動産会社は、以下のような方法で探しましょう。

- インターネットで「◯◯市(相続不動産がある住所) 売却 不動産会社」などと検索する

- 一括査定サイトで複数社に査定を依頼する

→不動産の査定を複数社に一括で申し込める「不動産一括査定サイト」に申し込み、回答があった不動産会社の中から、査定額や対応などがいいところをピックアップする - 相続不動産について、不動産会社に相談したことのある知人などから紹介してもらう

また、不動産会社を選ぶポイントは以下です。

【不動産会社選びのポイント】

| ポイント | 備考 |

|---|---|

| 相続不動産がある地域での売却実績、あるいは土地活用実績が多い | 相続した不動産を売却したり活用したりする場合、そのエリアにくわしい不動産会社であれば、相場や地域独自の事情などに精通しているはずです。 より有利な売却、活用を提案してもらえる可能性が高いでしょう。 |

| 司法書士や弁護士、税理士と連携している | 相談後に売却や土地活用を依頼した場合は、専門家の協力が必要になります。 相続不動産の場合は、遺産分割協議や相続税など、通常の売却にはない手続きがあるためです。 その際に、普段から専門家と連携している不動産会社であれば、スムーズに進むでしょう。 |

| 担当者が相続にくわしい | 同上の理由で、相続にくわしく、相続不動産を扱った経験が多い担当者であれば、売却や土地活用に関していい提案が受けられるでしょうし、手続きもスムーズです。 |

一括査定サイトで査定依頼する場合は、以下のサイトがおすすめです。

NTTデータグループが運営する不動産一括査定サイトです。

全国の約2,100社の有料不動産会社と提携、その中から最大6社の査定価格をまとめて取り寄せることができるので、比較した上で納得いく不動産会社選びができるでしょう。

\ NTTデータグループ が運営で安心して依頼できる/

不動産相続について相談する前に準備すべきもの・こと

不動産相続について、相談先の選び方がわかったところで、「ではさっそく相談しよう」と考える方も多いでしょうが、少し待ってください。

相談に行く前に、準備しなければいけないもの、しておかなければいけないことがあります。

それは以下の3点です。

- 遺言書の有無の確認

- 相続人の確定

- 相続財産の目録・リスト

それぞれ説明しますので、以下を読んで十分な準備をしてください。

遺言書の有無の確認

まず最初にしなければならないのは、遺言書があるかどうかの確認です。

それによって、相続のしかたが以下のように変わるからです。

| 遺言書あり | 遺言書による相続 | 遺言書があれば、原則としてそれに従って相続します。 ただ、遺言書で指定された相続が遺留分(=法律上相続人に確保されている最低限の相続財産)より少ない場合は、遺留分の請求が可能です。 また、遺言書に記載されてる相続人すべてが同意すれば、遺言書の内容に従わず、遺産分割協議による相続もできます。 |

| 遺言書なし | 遺産分割協議による相続 | 遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議(=話し合い)を行って相続します。 財産のわけかたは自由ですが、相続人すべてが同意する必要があります。 同意したら、遺産分割協議書を作成します。 |

| 法定相続 | 遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合、民法で定められた法定相続分に従って相続財産を分割します。 |

相談の際には、遺言書があるかないか、どの相続になりそうかを踏まえて話しましょう。

相続人の確定

次に、相続人を確定させます。

遺産相続は、すべての相続人がわかっていなければできないからです。

「うちは親と子どもふたりだけ」と思っていても、「実は被相続人(=亡くなって相続財産を遺した人)である親が以前に離婚していて、そのときの子どもがいる」、「被相続人に隠し子がいる」など、知られていない相続人がいる場合もあります。

これは、被相続人が生まれてから現在までの戸籍謄本を取り寄せることで確認できますので、それを明らかにしてから相談しましょう。

相続財産の目録・リスト

3つ目は、相続財産の目録、またはリストの作成です。

「不動産の相談をするのだから、不動産の情報だけがあればいいのでは?」と思うかもしれません。

それはもちろん必要ですが、たとえば相続税などは相続財産すべてから算出します。

また、遺産分割協議で不動産をどう分割するかを考える際にも、他の財産を含めて検討する必要があるでしょう。

相続税の対象となる「財産」は、主に以下のようなものです。

これらがあるか、見落としのないように確認してください。

【相続財産とされるもの】

◎経済的価値のあるものすべて

- 現金

- 預貯金

- 有価証券

- 宝石

- 土地

- 家屋

- 貸付金

- 特許権

- 著作権 など

◎みなし相続財産など

- 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など

- 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など

- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除きます。)

- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

- 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)

- 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

- 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

- 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

ちなみに、借金や損害賠償、税金の未納分なども相続に関わりますので、「マイナスの財産」としてリスト化しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

不動産相続の相談について、知りたかったことがわかったのではないでしょうか。

ではあらためて、記事のポイントをまとめましょう。

◎【相談内容別】不動産相続についての相談は、

- 相続手続きについて相談、依頼したいなら→司法書士

- 自分で不動産の名義変更をしたいなら→法務局

- 相続税の相談をしたいなら→税理士

- 相続トラブルに関する相談なら→弁護士

- 不動産の売却、活用について相談するなら→不動産会社

- 総合的な相談なら→銀行

◎不動産相続についての相談費用は以下の通り

| 相談先 | 相談にかかる費用 | 手続きなどを依頼する費用 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 1回 5,000円程度〜 | 相続登記:5万〜10万円程度 |

| 弁護士 | 1回 5,000〜1万円程度 | 着手金:20万〜30万円程度 遺産整理:相続財産の評価額の0.3〜10%程度 |

| 税理士 | 1回 5,000〜1万円程度 | 相続税申告:相続財産の0.5~1%程度 |

| 銀行・信託銀行 | 無料 | <信託銀行> 遺産整理 →基本手数料:100万円程度 手数料:相続財産の評価額の0.3〜2%程度 ※評価額に応じて割合が異なる |

| 不動産会社 | 無料 | 売却の仲介手数料:売買価格×3%+6万円(税別) |

◎不動産相続について相談する前に準備すべきもの・ことは、

- 遺言書の有無の確認

- 相続人の確定

- 相続財産の目録・リスト

これを踏まえて、あなたが無事に不動産の相続を済ませられるよう願っています。

| おすすめの税理士紹介サイト | |

|---|---|

税理士紹介 エージェント | ・完全無料で希望に合う税理士を紹介してくれる ・厳しい審査に合格した税理士のみが登録 ・顔合わせに同席、交渉代行、フォローまで実施してくれる 税理士紹介エージェントで探す |

税理士紹介 ネットワーク | ・手数料一切不要の税理士紹介サービス ・厳正な審査を通過した税理士のみを紹介してくれる ・成約の際には成約お祝い金を贈呈してくれる 税理士紹介ネットワークで探す |

税理士 ドットコム | ・完全無料の税理士紹介サービス ・コーディネーターが最適な税理士を選んでくれる ・全国6,400名以上の税理士が登録 税理士ドットコムで探す |